決定盤〝ウラニアのエロイカ〟

通販レコードのご案内US URANIA URLP7095 フルトヴェングラー ベートヴェン:交響曲3番「英雄」

ピリオド楽器演奏や、ベートーヴェン時代の音楽習慣が研究されて、それを反映した現代の演奏に慣れきると、極めて遅いテンポで、じっくりと始まって徐々に巨大に高揚していく。しかし、音楽が停滞したりもたれると感じることは全く有りません。

フルトヴェングラーの演奏は急激なアッチェレランドなど部分的なデフォルメに驚かされるが、決して全体の統一感を損なわないし不思議と構造的な破綻を感じない。そんな相反することを同時に成し遂げられる演奏家はフルトヴェングラーしか居ないし、人間感情の吐露が神々しさと凌ぎ合っているところに魅力を覚えるのでしょう。

伝え方がフルトヴェングラーは演奏会場の聴衆であり、ラジオ放送の向こうにある聴き手や、レコードを通して聴かせることを念頭に置いたカラヤンとの違いでしょう。

フルトヴェングラーの演奏は急激なアッチェレランドなど部分的なデフォルメに驚かされるが、決して全体の統一感を損なわないし不思議と構造的な破綻を感じない。そんな相反することを同時に成し遂げられる演奏家はフルトヴェングラーしか居ないし、人間感情の吐露が神々しさと凌ぎ合っているところに魅力を覚えるのでしょう。

伝え方がフルトヴェングラーは演奏会場の聴衆であり、ラジオ放送の向こうにある聴き手や、レコードを通して聴かせることを念頭に置いたカラヤンとの違いでしょう。

鮮度では群を抜いている ― 一枚のレコードの範疇を超えた高額盤。

通販レコードのご案内GB EMI ALP1856 ジョコンダ・デ・ヴィート/クーベリック バッハ ヴァイオリン協奏曲/モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番

名手が楽器を選ぶのか。楽器が弾き手を選ぶことも有るようだ。

中古のアナログ・レコードの中でヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリン・ソナタのレコードには目ン玉の飛び出る超高額盤が多い。

残された録音は少ないジョコンダ・デ・ヴィート。本盤もその残された貴重な記録の一枚。

このレコードを聴かなければ、それは解らない。屈指のストラディヴァリウスの明るく艶やかな高音、まろやかな逞しさを持つ低音で音楽の旋律美が味わえる。そこを味わいたいから競うようにコレクションされるのだ。一枚のレコードの範疇を超えた超高額ではあるけど、ストラディヴァリウスの銘器を名手が弾いた様々な音色を手元に持てるのです。

過去に様々な形で復刻されてきましたが、全く新鮮な感動を与えてくれるでしょう。

中古のアナログ・レコードの中でヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリン・ソナタのレコードには目ン玉の飛び出る超高額盤が多い。

残された録音は少ないジョコンダ・デ・ヴィート。本盤もその残された貴重な記録の一枚。

このレコードを聴かなければ、それは解らない。屈指のストラディヴァリウスの明るく艶やかな高音、まろやかな逞しさを持つ低音で音楽の旋律美が味わえる。そこを味わいたいから競うようにコレクションされるのだ。一枚のレコードの範疇を超えた超高額ではあるけど、ストラディヴァリウスの銘器を名手が弾いた様々な音色を手元に持てるのです。

過去に様々な形で復刻されてきましたが、全く新鮮な感動を与えてくれるでしょう。

- HMVのステレオ初期のオリジナル盤は、クラシック音楽のすべてのLPレコードの中でも最も入手の難しいLPの一つといわれているものです。本盤の状態なら軽く$5000以上する世界一発掘が困難な高額盤EMI ASD429のモノ盤。恐らく当盤は鮮度では群を抜いていると思われます。

デ・ヴィートの燃えるように情熱的で鮮やかなヴァイオリン・ソロに圧倒される思いで、ティボー譲りの魂の叫びが直接聞こえてくる。楽器の輝きだけに限らず音楽の流れもスムーズでウィットに富んでおり、イタリア特有の燦々と降りそそぐ陽の光に照らされながらのびやかに朗々と演奏しているような趣があり、その豊潤で実り豊かな表現を存分に堪能することができました。

ウォルター・レッグ肝煎りでバッハは1959年6月24、25日ロンドン、アビーロード・スタジオ モーツァルトは1959年1月21、22日、11月6日ロンドン、キングズウェイ・ホールセッションで収録したデ・ヴィートの数少ないEMIオリジナル盤です。

ウォルター・レッグ肝煎りでバッハは1959年6月24、25日ロンドン、アビーロード・スタジオ モーツァルトは1959年1月21、22日、11月6日ロンドン、キングズウェイ・ホールセッションで収録したデ・ヴィートの数少ないEMIオリジナル盤です。

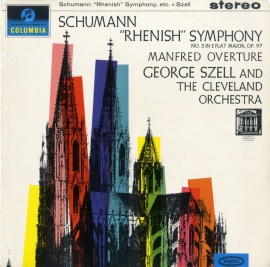

セルが生涯にわたって愛していたシューマンの交響曲

通販レコードのご案内GB COLUMBIA SAX2506 セル シューマン:交響曲3番「ライン」/マンフレッド序曲

セルの最大の業績はオハイオ州の地方都市クリーブランドのオーケストラを、大都会のニューヨーク、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス各オーケストラに比肩する、いや場合によっては凌駕する全米屈指の名門オーケストラに育て上げたことではないでしょう。その演奏スタイルは独裁者と揶揄されたセルの芸風を反映して、驚くべき透明さや精緻とバランスを持って演奏することであったという。

セルはまたオーケストラのある特定のセクションが目立つことを嫌い、アンサンブル全体がスムーズかつ同質に統合されることを徹底したとも云う。こうしたセルの演奏からまず伝わってくるのは、あたりを払うような威厳であり、作品の本質を奥底まで見つめようとする鋭い視線が窺える。

ハンガリー生まれの指揮者ジョージ・セルは、生涯にわたってシューマンの交響曲を愛していました。1930年、彼がセントルイス交響楽団を指揮してアメリカ・デビューを果たしたときの演目はシューマンの「ライン交響曲」でしたし、以後も彼は折に触れてシューマンの交響曲を取り上げてきました。

セルはまたオーケストラのある特定のセクションが目立つことを嫌い、アンサンブル全体がスムーズかつ同質に統合されることを徹底したとも云う。こうしたセルの演奏からまず伝わってくるのは、あたりを払うような威厳であり、作品の本質を奥底まで見つめようとする鋭い視線が窺える。

ハンガリー生まれの指揮者ジョージ・セルは、生涯にわたってシューマンの交響曲を愛していました。1930年、彼がセントルイス交響楽団を指揮してアメリカ・デビューを果たしたときの演目はシューマンの「ライン交響曲」でしたし、以後も彼は折に触れてシューマンの交響曲を取り上げてきました。

- 絶頂期のクリーヴランド管弦楽団のみごとなアンサンブルと音色の美しさは特筆すべきもので、オーケストラ全体がまるでひとつの楽器のように聴こえます。この代表作シューマンの「ライン」はステレオ初期の決定盤として何度も再発売されてきた名盤中の名盤。セルは気品あふれる表現で聞かせてくれます。

ジョージ・セルはオーストリア=ハンガリー帝国時代のブタペストで生まれました。3歳からウィーン音楽院でピアノ、指揮、作曲を学び、11歳でモーツァルトのピアノ協奏曲を弾いてピアニストとしてデビュー。ヨーロッパ各地へ演奏旅行を行い、自作曲も披露、「モーツァルトの再来」とも評されます。作曲家・指揮者だったリヒャルト・シュトラウスに認められ、ベルリン国立歌劇場のアシスタント指揮者となったのは、18歳のとき。オーストラリアへの演奏旅行の帰途に第二次世界大戦が勃発、トスカニーニの援助でNBC響の客演指揮者として迎えられる形でアメリカにとどまり、帰国をあきらめざるを得なかった。

戦後早々にクリーヴランド管弦楽団の音楽監督に就任。経営陣から一切のマネジメントの権限を手に入れたセルは大改革を行います。楽団員の半分以上を解雇し、罵声を浴びせながらも徹底した訓練を行い、10年足らずで世界第一級のオーケストラに育て上げました。

そんな怖いセルがウィーン・フィルの客演に招かれたときのエピソードは有名です。ウィーン・フィルの団員たちが、彼の指揮に対して勇気を出して文句をつけたときのこと、セルはきっぱりとこう言ったそうです。

ギルドシステムの強かったアメリカの楽団スタイルを、固定メンバーとし、オーディションを勝ち抜いた精鋭たちによって構成したことでカラヤンのベルリン・フィルでもできなかった、精密な完璧さという意味では比類のない演奏を実現した。

経営難にあったクリーヴランド管に、リヒャルト・シュトラウス時代の大編成は望むことはできなかったろうが、小編成であるが故緩やかな楽章での色彩豊かなアンサンブル、疾走感あふれる演奏で響きが引き締まり、強靭さが増すことをリヒャルト・シュトラウスから学んだことでもあったのではないか。

いわゆる「セルの楽器」の面目躍如とも言うべき精緻なアンサンブルを駆使して極めて引き締まった演奏を展開しているが、呼吸の浅い浅薄さには陥っていないものの、いささか血の通っていないメカニックな響きや、凝縮化の度合いが過ぎることに起因するスケールの小ささなど、様々な欠点として感じられることもおこるが、ことシューマンとドヴォルザークの交響曲に関しては、これらの楽曲への深い愛着にも起因すると思われるが、クリーヴランド管弦楽団の各団員にもある種の自由を与えるなど、より柔軟性のある演奏を行わせていて、いささかもメカニックな血も涙もない演奏には陥っておらず、各フレーズの端々から滲み出してくる滋味豊かな情感には抗し難い魅力に満ち溢れている。また、格調の高さにおいても比類のないものがあり、いい意味での知情バランスのとれた素晴らしい名演に仕上がっている。

戦後早々にクリーヴランド管弦楽団の音楽監督に就任。経営陣から一切のマネジメントの権限を手に入れたセルは大改革を行います。楽団員の半分以上を解雇し、罵声を浴びせながらも徹底した訓練を行い、10年足らずで世界第一級のオーケストラに育て上げました。

そんな怖いセルがウィーン・フィルの客演に招かれたときのエピソードは有名です。ウィーン・フィルの団員たちが、彼の指揮に対して勇気を出して文句をつけたときのこと、セルはきっぱりとこう言ったそうです。

わたしは諸君に招かれてきた。だから諸君は私を追い出すこともできる。つまり二つの道がある。諸君の馴染んだやり方でやるか、わたしのやりたいようにやるか。わたしは最初のやり方に賛成しない。だから第二の道しかないわけだ!感情移入を行わない禁欲的で厳密な解釈と終身雇用が日常だった日本では特に「冷徹な」指揮者とする評価が、米COLUMBIAの日本での発売元が、CBSソニーになったことも相まって、マイナスのイメージもあったが、楽譜に書かれている指示に正直であれば、作曲家のイメージした音楽が顕現するのです。

ギルドシステムの強かったアメリカの楽団スタイルを、固定メンバーとし、オーディションを勝ち抜いた精鋭たちによって構成したことでカラヤンのベルリン・フィルでもできなかった、精密な完璧さという意味では比類のない演奏を実現した。

経営難にあったクリーヴランド管に、リヒャルト・シュトラウス時代の大編成は望むことはできなかったろうが、小編成であるが故緩やかな楽章での色彩豊かなアンサンブル、疾走感あふれる演奏で響きが引き締まり、強靭さが増すことをリヒャルト・シュトラウスから学んだことでもあったのではないか。

いわゆる「セルの楽器」の面目躍如とも言うべき精緻なアンサンブルを駆使して極めて引き締まった演奏を展開しているが、呼吸の浅い浅薄さには陥っていないものの、いささか血の通っていないメカニックな響きや、凝縮化の度合いが過ぎることに起因するスケールの小ささなど、様々な欠点として感じられることもおこるが、ことシューマンとドヴォルザークの交響曲に関しては、これらの楽曲への深い愛着にも起因すると思われるが、クリーヴランド管弦楽団の各団員にもある種の自由を与えるなど、より柔軟性のある演奏を行わせていて、いささかもメカニックな血も涙もない演奏には陥っておらず、各フレーズの端々から滲み出してくる滋味豊かな情感には抗し難い魅力に満ち溢れている。また、格調の高さにおいても比類のないものがあり、いい意味での知情バランスのとれた素晴らしい名演に仕上がっている。

http://img01.ti-da.net/usr/a/m/a/amadeusrecord/34-25682.jpg

August 30, 2023 at 09:30PM from アナログレコードの魅力✪昭和の名盤レコードコンサートでご体験ください http://amadeusclassics.otemo-yan.net/e1177560.html

via Amadeusclassics

コメント

コメントを投稿