無二の個性は普段から発散していた ― ダメであれば最初から弾き直して決してつぎはぎはしなかった。

ポーランド出身、英国の大女流ヴァイオリニスト ― イダ・ヘンデル(Ida Haendel/1928~2020)は、ヨハンナ・マルツィやジネット・ヌヴーと同世代。カール・フレッシュとエネスコに師事し、彼女の演奏をシゲティも絶賛している。1935年ワルシャワで開催された第1回ヴィエニャフスキ国際コンクールで第7位に入賞(1位はヌヴー、2位がオイストラフ)。ヌヴーが49年に飛行機事故で早世したため、戦後のもっとも有名な女性ヴァイオリニストとなった。鋭いテクニックと、ニュアンスに富んだ音色が特徴的だが、気品よりは感情表出の激しさによって、女性ヴァイオリニストの中でも一頭地を抜いている。ヘンデルは幼少よりフレッシュやエネスコといった大家から音楽やヴァイオリンの基礎を学び、8歳でプロムス・コンサートで華々しくロンドン・デビューを飾ったという天才少女。

ポーランド出身で Muza にはモノラル時代を含め多くの作品が残っていますが録音嫌いで、録音が極端に少ないためキャリアの割に情報は少なく過去の演奏家に錯覚されてそうだが、今も現役で活躍しています。今なお現役で、2008年に来日したときにスタジオで収録したアルバム『魂のシャコンヌ』(RCA BVCC-31116)が発売された。テクニックや艶やかな音色にはいささかの衰えもみせてはいないが、押しつけがましくない正確な感覚によるスタイル、見事なまでに自由なフレージング、楽曲の大きな方向惟に対する鋭い感覚といったヘンデルの資質は、冷静な正確さや小節レベルの 派手さといった部分的なものにこだわっていないからこそ賞賛される。

ヘンデルは録音の際には決してつぎはぎはしないそうだ。つまり、ダメであれば小品なら最初から、ソナタであれば楽章単位で弾き直すというわけです。必要以上に細部のミスにこだわったような雰囲気は感じられない。

ポーランド出身で Muza にはモノラル時代を含め多くの作品が残っていますが録音嫌いで、録音が極端に少ないためキャリアの割に情報は少なく過去の演奏家に錯覚されてそうだが、今も現役で活躍しています。今なお現役で、2008年に来日したときにスタジオで収録したアルバム『魂のシャコンヌ』(RCA BVCC-31116)が発売された。テクニックや艶やかな音色にはいささかの衰えもみせてはいないが、押しつけがましくない正確な感覚によるスタイル、見事なまでに自由なフレージング、楽曲の大きな方向惟に対する鋭い感覚といったヘンデルの資質は、冷静な正確さや小節レベルの 派手さといった部分的なものにこだわっていないからこそ賞賛される。

ヘンデルは録音の際には決してつぎはぎはしないそうだ。つまり、ダメであれば小品なら最初から、ソナタであれば楽章単位で弾き直すというわけです。必要以上に細部のミスにこだわったような雰囲気は感じられない。

ざっと500年続いて絶えていない〝ドイツ音楽〟はベートーヴェンからブラームスを中心に、そこにはシューマン。前後にはバッハやブルックナーまで人それぞれに名前が浮かぶと思います。それに対して、ウォルトンをはじめイギリスの音楽とは20世紀の音楽です。

ヘンリー・パーセル以来、長らく自国産の作曲家を生み出さなかったため、イギリス音楽は最初にシベリウスの音楽に親近を示し、ウォルトンをはじめ作曲家たちも、その成果を摂取したのでした。民族的なものを昇華することと、表現主義の時代でもあった20世紀にあって、遅れて来た作曲者の輩出は、表現主義的なものの反動でもあった新古典、そして、イギリス紳士らしく微温な保守性が垣間見える作品となりました。また、イギリスとシベリウス録音は縁があり、ベルグルンドの最初のシベリウス交響の全集はイギリスのボーンマス交響楽団との間に為されています。

20世紀は情報の時代で、戦争中の国民心理をラジオ放送が扇動した。そして、レコードによって全ヨーロッパに広まったのがイギリス、北欧音楽といえるでしょう。北欧のオーケストラの成熟を前にイギリスのオーケストラが支えた。それらのオーケストラを伴奏に、シベリウスやイギリスの作曲家のヴァイオリン協奏曲は、ヤッシャ・ハイフェッツ、ユーディ・メニューインによって広まり、ポーランドの音楽はイダ・ヘンデルも、また取り入れている。

ヘンリー・パーセル以来、長らく自国産の作曲家を生み出さなかったため、イギリス音楽は最初にシベリウスの音楽に親近を示し、ウォルトンをはじめ作曲家たちも、その成果を摂取したのでした。民族的なものを昇華することと、表現主義の時代でもあった20世紀にあって、遅れて来た作曲者の輩出は、表現主義的なものの反動でもあった新古典、そして、イギリス紳士らしく微温な保守性が垣間見える作品となりました。また、イギリスとシベリウス録音は縁があり、ベルグルンドの最初のシベリウス交響の全集はイギリスのボーンマス交響楽団との間に為されています。

20世紀は情報の時代で、戦争中の国民心理をラジオ放送が扇動した。そして、レコードによって全ヨーロッパに広まったのがイギリス、北欧音楽といえるでしょう。北欧のオーケストラの成熟を前にイギリスのオーケストラが支えた。それらのオーケストラを伴奏に、シベリウスやイギリスの作曲家のヴァイオリン協奏曲は、ヤッシャ・ハイフェッツ、ユーディ・メニューインによって広まり、ポーランドの音楽はイダ・ヘンデルも、また取り入れている。

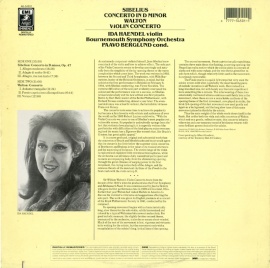

通販レコードのご案内《米デジタルリマスター盤》US ANGEL AE-34501 イダ・ヘンデル シベリウス&ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲

1975年録音の高名なシベリウス・ヴァイオリン協奏曲(ASD3199)のデジタル・リマスター盤。カップリングは「2つのセレナード」、「ユーモレスク5番」からウォルトンの《ヴァイオリン協奏曲》に変更されています。80歳代になっても第一線で活躍し続けた彼女は、その長いキャリアにも関わらず、録音の少ないことで有名です。- 生前のシベリウス自身にも認められたというこのヴァイオリン協奏曲は、彼女の代表的名演。シベリウスの美しいメロディをひときわ引き立てる感性と表現力、3楽章での完璧な超絶技巧の冴えは圧巻。シベリウスのスペシャリストであるパーヴォ・ベルグルンドの伴奏も言うことなし。

(シベリウス)1975年7月7&8日サザンプトン、ギルドホール録音。(ウォルトン)1977年6月録音。プロデューサー:David Mottley、エンジニア:Neville Boyling。ステレオ録音。

ヘンデルはヨーロッパ大陸の出身者にもかかわらず、イギリス音楽にも深い関心と理解を示し、英国楽壇への功労が認められ、1991年にはCBEを受勲した。

エルガーやブリテンの協奏曲を積極的に演奏・録音したほか、ウォルトンの《ヴァイオリン協奏曲》の録音は、この作品の模範的演奏の一つに数えられている。この《ヴァイオリン協奏曲》は、それほど親しまれてはいませんが非常に厳粛でロマンティックな作品であり、とりわけ第2楽章がそのような性質を持つ。特に第3楽章はとりわけバイオリンの超絶技巧が要求され、ダブル・ストップや急速なアルペッジョが目立っている。技巧派のヘンデルが選んだのも無理ない話。聴き終わって、「音楽を聴いた」と感じる録音です。

エルガーやブリテンの協奏曲を積極的に演奏・録音したほか、ウォルトンの《ヴァイオリン協奏曲》の録音は、この作品の模範的演奏の一つに数えられている。この《ヴァイオリン協奏曲》は、それほど親しまれてはいませんが非常に厳粛でロマンティックな作品であり、とりわけ第2楽章がそのような性質を持つ。特に第3楽章はとりわけバイオリンの超絶技巧が要求され、ダブル・ストップや急速なアルペッジョが目立っている。技巧派のヘンデルが選んだのも無理ない話。聴き終わって、「音楽を聴いた」と感じる録音です。

イタリア的なものの志向。決して、弦楽器の奏法に精通していなかったウォルトンですが、残された協奏作品であるヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの3つの協奏曲は広く知られています。3曲ともに、要求されるものは高いのに対し、技巧を喧伝するタイプの曲種ではありません。舞曲的な源泉をもち、派手に効果をあげるよりはむしろ抑制されたところに真価を発揮する。1楽章の叙情も、明瞭に光を帯びたそれではなく、ヴェールを帯びたもので、明瞭にそうした輪郭を描かないのもイギリス的なものの体質です。ヴァイオリンもその中でよく歌います。イダ・ヘンデルの演奏は、そこにあって、すべて的確に収められ過不足無く作品の性格を表現する。抒情的な性格は、ベルグルンドの指揮も巧みで、ヴァイオリンも引き立てますが、すでに、ヴァイオリンの技巧がそうしたバランスの中に引き立たせられる書法となっているのです。

通販レコード詳細・コンディション、価格

Walton · Sibelius - Ida Haendel, Bournemouth Symphony Orchestra, Paavo Berglund – Violin Concertos

プロダクト

- レコード番号

- AE-34501

- 作曲家

- ジャン・シベリウス ウィリアム・ウォルトン

- 演奏者

- イダ・ヘンデル

- オーケストラ

- ボーンマス交響楽団

- 指揮者

- パーヴォ・ベルグルンド

- 録音種別

- STEREO

コンディション

- ジャケット状態

- VG(右下にカットあり)

- レコード状態

- EX++(シベリウス2楽章に僅かなスクラッチノイズ)

- 製盤国

- US(アメリカ合衆国)盤

通販レコード

詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。

| オーダーは | 品番 / 34-15644 |

| 販売価格 | 6,600円(税込) |

http://img01.otemo-yan.net/usr/a/m/a/amadeusclassics/34-27448.jpg

April 13, 2023 at 07:45PM from アナログレコードの魅力✪昭和の名盤レコードコンサートでご体験ください http://amadeusclassics.otemo-yan.net/e1170411.html

via Amadeusclassics

コメント

コメントを投稿